上一节我们简单的介绍了一种定长通讯协议编写,这种协议有其优点,就是实现方法简单。因为只要接收到一个包头,只需节后到n个字节即可判断一帧数据接收完成。但是这种协议的缺点很明显,就是不能容纳太多的数据。所以这一节我来讨论一个变长协议的编写。

报文格式:68 len 功能码 数据0 数据1 数据n......校验 16,

根据这个报文格式,我们来分析一下怎样判断一帧数据是否接收完成。可以根据以下以下几个判据来判断。

1,首先收到的第一字节个的数据必须是0x68,如果是0X68那么表明一帧接收开始。否则则认为接收到一个错误数据。抛弃该数据。

2,接收第二个字节,验证条件必须是len<max_rxbuf-2. 否则则认为接收的数据错误。因为如果len="">MAX_RXBUF-2会使接收的缓冲区溢出。造成系统错误,甚至系统崩溃。

3,是否接收到len个数据?如果是检查校验位是否正确,否则接收该数据。并且检查该数据是否是0X16,判断数据正确性。如果正确置接收数据成功标志。一帧数据接收完成。

串口接收数据结构如下:

#define MAX_RXBUF 100 //接收缓冲区长度

#define MAX_TXBUF 100 //发送缓冲区长度

#define REC_FRAME 1 //一帧数据接收完成

#define NO_REC_FRAME 0 //没有数据接收完成

typedef struct UART

{

unsigned char RX_buf[MAX_RXBUF];

unsigned char TX_buf[MAX_TXBUF];

unsigned char flag; //数据接收完成标志

unsigned char RX_count;

}

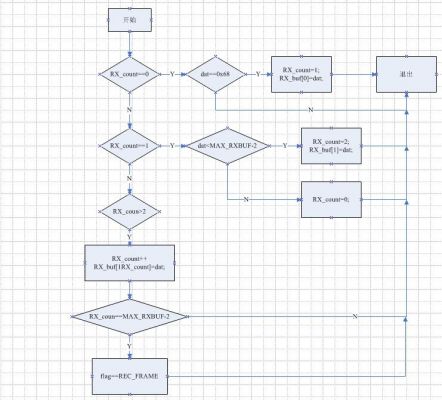

有了以上数据结构我们来编写一下接收数据函数流程图:

如果编写该函数代码如下:

UART UART0={{0},{0},NO_REC_FRAME,0}

void recive_dat(unsigned char dat)

{

if(UART0.RX_count==0)

{

if(dat==0x68)

{

UART0.RX_count=1;

UART0.RX_buf[0] =0x68;

}

return;

}

if(UART0.RX_count==1)

{

if(dat>MAX_RXBUF-2)

{

UART0.RX_count=0;

}

else

{

UART0.RX_count=2;

UART0.RX_buf[1] =0xdat;

}

return;

}

if(UART0.RX_buf[1]==UART0.RX_count-2)

{

if(dat==0x16)

{

UART0.RX_buf[UART0.RX_count] =0x16 ;

UART0.flag = REC_FRAME ;

}

else

{

UART0.flag =NO_ REC_FRAME ;

}

}

else

{

UART0.RX_buf[UART0.RX_count] =dat ;

UART0.RX_count++ ;

}

}

主函数:

void main( )

{

//初始化函数

------

-----

while(1)

{

if(UART0.flag= =REC_FRAME )

{

exe_uart( ); //处理串口数据函数

UART0.flag= =NO_REC_FRAME;

UART0.RX_count=0;

}

}

}

当接收到一个完整帧数据后UART0.RX_count赋值为REC_FRAME,主函数判断UART0.flag= =REC_FRAME条件成立后便会调用 exe_uart( ) 处理接收到的数据。出具处理完成后 UART0.flag置NO_REC_FRAME, UART0.RX_count清零。可以开始接收下一帧数据了。

这一节我们介绍了不定长数据帧的接收,其实就是怎样判断一帧数据是否接收完成。